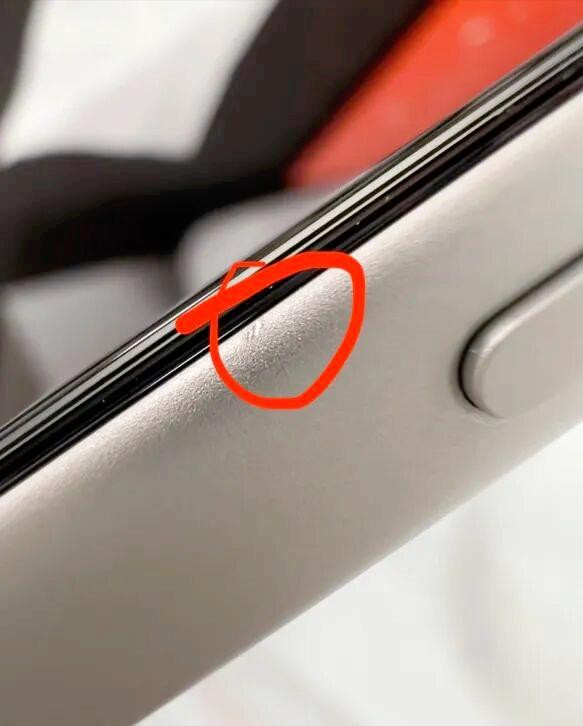

刚拿到 iPhone 17 的朋友,这两天估计心情挺复杂。兴奋没持续多久,边框上的细痕就先亮相了。

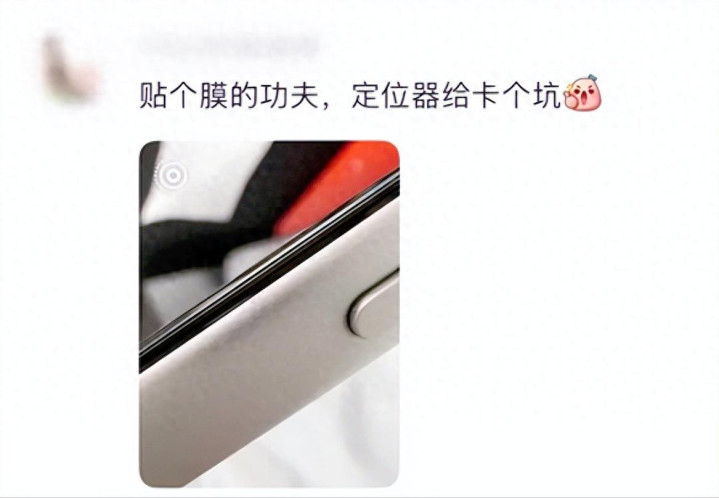

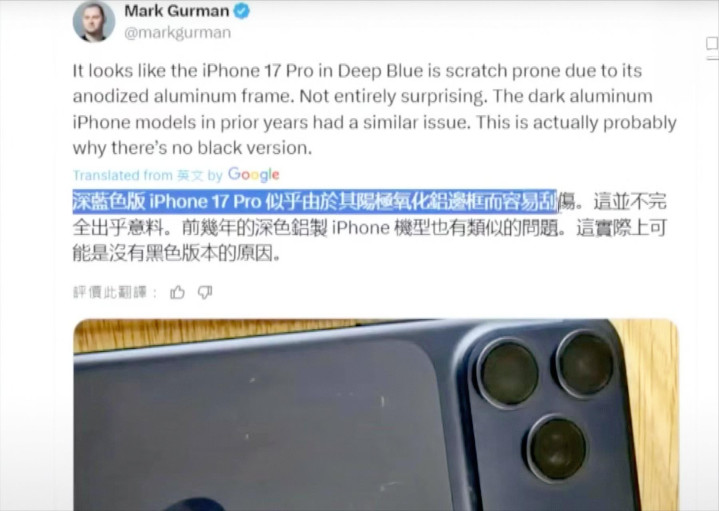

有人甚至吐槽,贴个膜定位框轻轻一蹭,边框直接“破相”。蓝色款尤其明显,几小时展机就能布满划痕。

这事一出,网上立马炸开锅,说这代可能是史上最娇气的苹果手机。

我自己第一反应不是“苹果偷工减料”,而是去看它背后的为何如此。

别忘了,iPhone 17 Pro 系列这次边框从钛换成了铝合金。

钛金属硬度高,耐刮强,但重量也大,导热性相对一般。换成铝,直接轻了几十克,还能更好把热量扩散出去,配合均热板让游戏、4K 拍摄这种高负载场景不至于“烫手”。

所以苹果牺牲的,其实是边框的抗刮属性。

这类材质的学问不复杂,但很多人没意识到。

铝合金表面会做阳极氧化处理,外面有一层薄薄的氧化膜,硬度确实不低,摩氏能到 9。

问题在于它太薄了,被尖锐颗粒一挑,就破了皮,露出下面软的合金。

尤其深色款,对光线的反差更大,同样一道划痕,在蓝色机身上看着就比浅色夸张。

有人问,贴膜定位框怎么会划出痕迹?

答案其实挺简单:定位框一般是硬质塑料或者轻金属,卡住边框时如果夹杂了一粒肉眼难见的灰砂,就像一把小刀。

点压+颗粒,就是划痕的最佳组合。展机更惨,几十个人摸来摸去,环境里尘粒又多,结果不用想也知道。

那问题来了,这是不是“翻车”了?

我觉得不能简单下结论。苹果这次的策略很明确:优先轻量化和温控,把日常发热体验改善做优先级。

散热强了,芯片性能释放就更稳,电池掉速也能减缓。这种取舍在工程逻辑上没错,只是它带来的代价让用户直观可见,所以争议会更大。

那普通用户怎么办?我总结了一些小建议。

首先,首发期最好“先壳后膜”。先给边框套上壳,再去贴正面的膜,避免定位框直接压到金属。

其次,日常放手机的桌面要干净,最好垫布或者单独收纳。口袋里别和钥匙、硬币混放,这些都是划痕的头号敌人。再一个是车载支架,尽量选磁吸或贴片的,别用硬爪直接夹边框。

从消费角度看,买这代 iPhone 17,如果你是裸机党,又对划痕特别敏感,那心里要有预期。

它的亮点更多体现在温控和轻盈,不在耐刮。如果你愿意牺牲点“外观完美”,换来更轻、更凉的体验,那这代其实挺合适。

最后我想说,苹果这次的选择就像一场权衡游戏。

轻了、散热强了,手感提升了,但边框娇气了。到底值不值,取决于你更看重哪一面。

我个人的态度是:这代别奢望裸机无痕,选浅色款,配好壳膜,接受它的优点和缺点。毕竟在消费电子里,没有绝对的完美,只有取舍的方向。

你能接受这样的取舍吗?如果给你两个选项——更轻更凉但易花,或者更重更硬却容易发热,你会选哪一个?

评论区说说看。

兴旺优配-上海配资炒股-山东炒股配资开户-股票配资哪家好提示:文章来自网络,不代表本站观点。

- 上一篇:太原股票配资2025年9月17日

- 下一篇:没有了